মাধ্যম নিউজ ডেস্ক: আজ, শনিবার, প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা (Snan Yatra 2024)। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা হয়। যে কারণে, এই পূর্ণিমাকে দেবস্নান পূর্ণিমা বা স্নান পূর্ণিমা বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদিন বাংলা, ওড়িশা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহাসমারোহে পালিত হয়। তবে, সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয় পুরী ধামে। ফলে, সারা বিশ্বের চোখ এখন পুরীতে। এছাড়া, এ রাজ্যের মাহেশেও বড় করে হয় এই উৎসব। এদিনের এই শুভ তিথিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা শুভ বা পুণ্য কাজ সারেন।

রথযাত্রার (Rath Yatra) ঢাকে কাঠি…

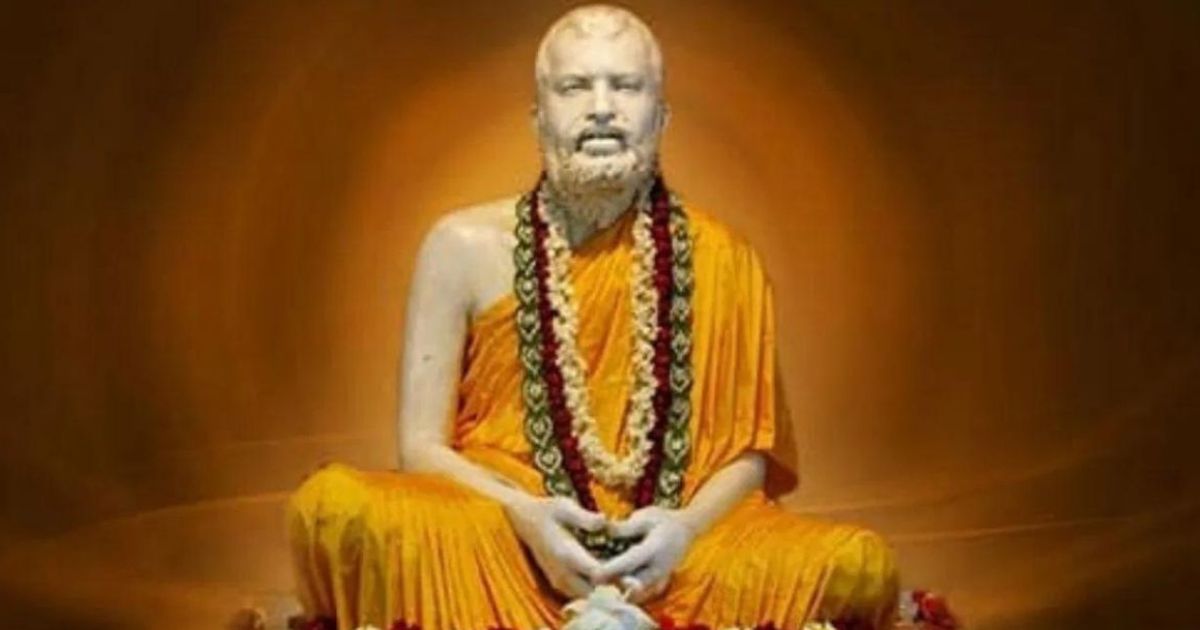

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা (Snan Yatra 2024) থেকেই ঢাকে কাঠি পড়ে গেল রথযাত্রার। প্রস্তুতি-পর্ব যদিও আরও সপ্তাহ তিনেক আগে প্রভুর চন্দন-যাত্রার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। দীর্ঘগরমে ভক্তদের মতোই কষ্ট পান জগন্নাথ। সঙ্গে মাথা ধরে। তাই গ্রীষ্মকালে তাঁর কপালে চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়, যাকে বলে চন্দন উৎসব। বর্ষার আগমনে হয় স্নানযাত্রা। যা থেকেই কার্যত রথযাত্রার কাউন্টডাউন শুরু হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। এদিন জগন্নাথ ধাম মন্দিরের স্নান কক্ষে (Snan Yatra 2024) রীতি মেনে ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১০৮ কলসে সুগন্ধি জল দিয়ে স্নান করানোর পালা চলে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ত্রয়ীকে। প্রথমে জগন্নাথ, তারপর বলরাম এবং শেষে সুভদ্রার পুজো করে নিয়ে যাওয়া হয় স্নানের জন্য৷ অনুষ্ঠানের পর গজাননের পোশাকে সজ্জিত হন প্রভু জগন্নাথ।

জ্বর আসবে জগন্নাথদেবের…

সাধারণত বছরে একবার মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ তার ভাই বোনদের সঙ্গে স্নান করেন (Snan Yatra 2024)। এই দিনটি জগন্নাথের জন্মদিন হিসেবেও পালিত হয়। যার ফলে, এদিন ধুম জ্বর আসে জগন্নাথদেবের। ফলে, ১৫ দিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলে। এই সময়ে শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। ভক্তরা প্রভুর দর্শন করতে পারেন না। অন্তরালেই রাখা হয়ে এই তিন দেবদেবীকে। বিশ্বাস, রাজবৈদ্যের আয়ুর্বৈদিক পাঁচন খেয়ে ১৫ পর সুস্থ হয়ে ওঠেন জগন্নাথদেব। চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে দরজা খোলা হয়। সুস্থ হয়ে উঠেই জগন্নাথদেব নতুন বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে দর্শন দেন। তখন জগন্নাথধামে পালিত হয় নেত্রোৎসব বা নবযৌবন উৎসব। এরপর, তিন ভাই-বোন মাসির বাড়ি যাওয়ার তোড়জোড় করেন। রাজবেশে সজ্জিত হয়ে, মহাসমারোহে রথে চেপে তাঁদের মাসির বাড়ি যান। তাই স্নানযাত্রার সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে রথযাত্রা(Rath Yatra)।

দেশের খবর, দশের খবর, সব খবর, সবার আগে পেতে ফলো করুন আমাদের Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram এবং Google News পেজ।