পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভক্তিযোগের রহস্য—The Secret of Dualism

ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব—তখন একবার হাসেন; এই বলে হাসেন, আমি মরছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা—এ-কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার, তখন ঈশ্বর আর-একবার হাসেন; এই মনে করে হাসেন; আমার জগদ্ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, এ-জায়গা আমার আর তোমার।

উপায়–বিশ্বাস ও ভক্তি

তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক।

বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে-আচ্ছা তোমার কি ভাব?

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব।(সকলের হাস্য)

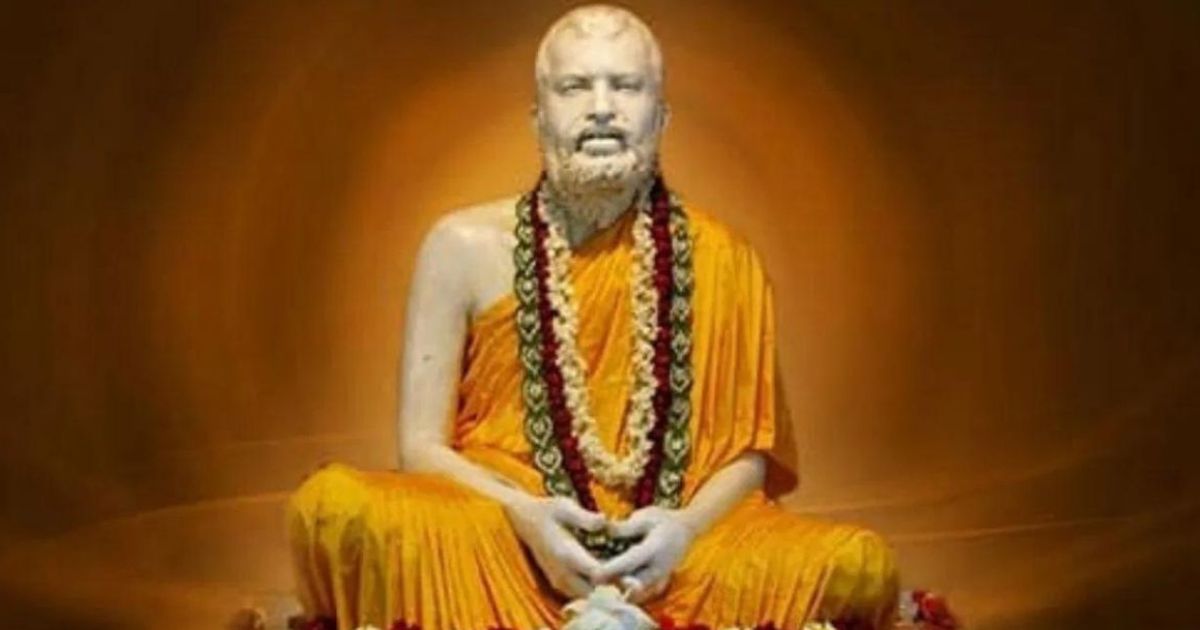

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna) (সহাস্যে)—তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেনঃ

ঈশ্বর অগম্য ও অপার

কে জানে কালী কেমন?

ষড় দর্শন না পায় দরশন।।

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।

কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ।।

আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।

মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জানো কেমন।

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।।

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ।

আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।।

দেখলে, কালীর (Ramakrishna) উদরে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড তা জানো কেমন! আর বলছে ষড় দর্শনে না পায় দরশন। পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।

আরও পড়ুনঃ “মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত, মরবার পর কিছুই থাকবে না।”

আরও পড়ুনঃ“গীতা গীতা দশবার বলতে গেলে, ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়”

আরও পড়ুনঃ“এই স্থানে নরেন্দ্রের গান ঠাকুর প্রথমে শুনেন ও তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন”

আরও পড়ুনঃ “দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই”

দেশের খবর, দশের খবর, সব খবর, সবার আগে পেতে ফলো করুন আমাদের Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram এবং Google News পেজ।