দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

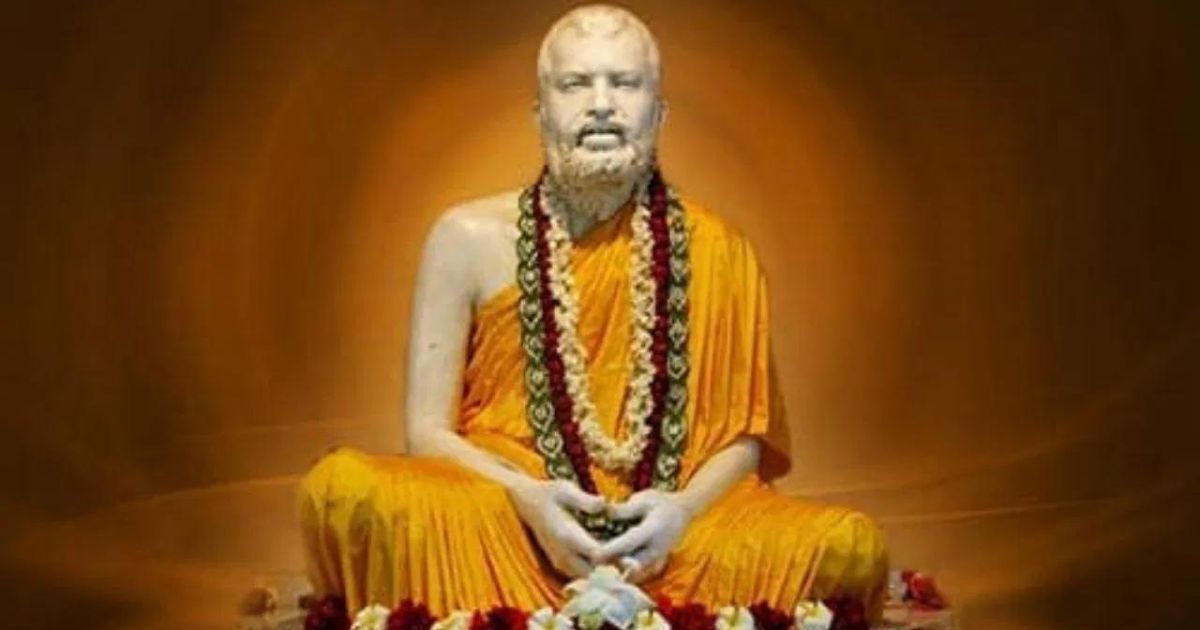

শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ

মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান!(হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna)—না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য) তুমি ক্ষীরসমুদ্র (সকালের হাস্য)

বিদ্যাসাগর–তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন—

বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম—“তুমিও সিদ্ধপুরুষ”

তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বরগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ায় জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিস্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর—মহাশয় কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna) (সহাস্য)—আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!(হাস্য)

বিদ্যাসগার (সহাস্য)—কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়!(সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna)—তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শুকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়। যারা পশু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনি মতো পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

আরও পড়ুনঃ “বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ…দয়া সর্বজীবে, বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর”

আরও পড়ুনঃ “দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই”

আরও পড়ুনঃ “দু-চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না”

দেশের খবর, দশের খবর, সব খবর, সবার আগে পেতে ফলো করুন আমাদের Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram এবং Google News পেজ।