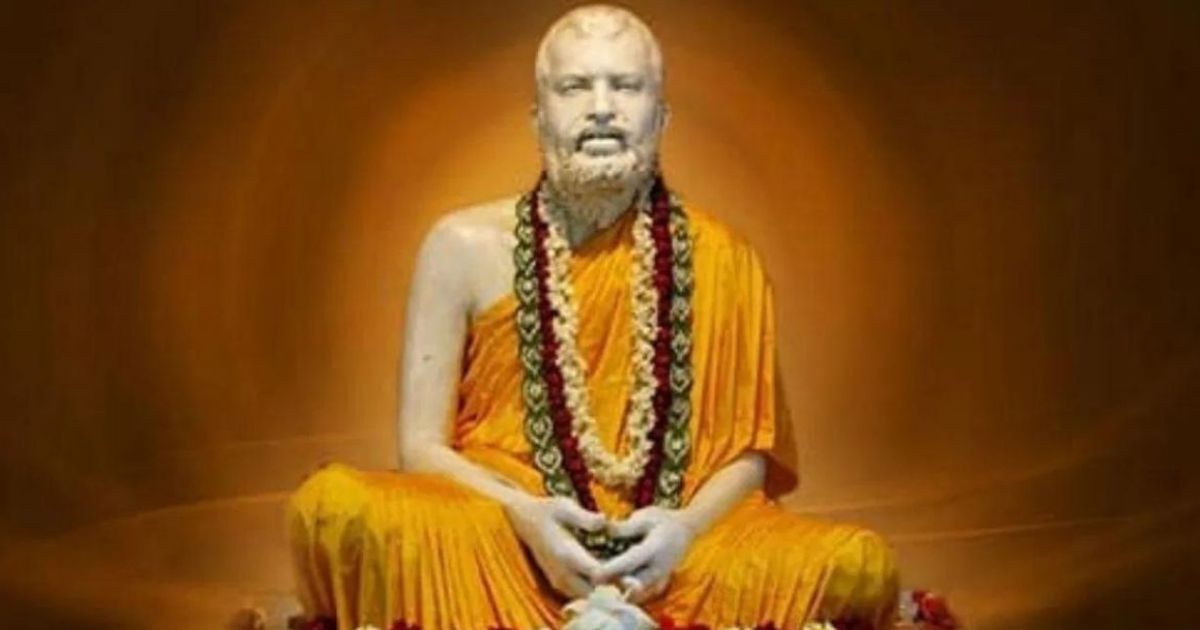

৫২ শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৫, ১৮ই অক্টোবর

শ্রীরামকৃষ্ণ—Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ

ঠাকুর (Ramakrishna) মাস্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্বদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাস্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার সঙ্গে কি কি কথা হল?

মাস্টার—ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি একখানা বই সেখানে বসে বসে পড়ছিলাম। সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। Sir Humphrey Davy-র বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন এ-কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna)— বটে? তুমি কি কথা বলেছিলে (Kathamrita)?

মাস্টার — একটি কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না। (Divine Truth must be made human Truth to be appreciated by us)। তাই অবতারাদির প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বাঃ, এ-সব তো বেশ কথা!

মাস্টার — সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সেদিকে চাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ কথা, আর কিছু আছে?

মাস্টার — আর এক যায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ (Ramakrishna)— এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হল তো সবই হয়ে গেল (Kathamrita)।

মাস্টার — সাহেব আবার স্বপ্ন দেখেছিলেন রোমানদের দেবদেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ করছেন। আর কিছু কথা হল?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘জগতের উপকার’ বা কর্মযোগ

মাস্টার — ওরা বলে জগতের উপকার করব। তাই আমি আপনার কথা বললাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — কি কথা?

মাস্টার — শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিল, ‘আমার ইচ্ছা যে টাকা দিয়ে কতকগুলি হাসপাতল, ডিস্পেন্সারি, স্কুল, এইসব করে দিই; হলে অনেকের উপকার হবে।’ আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বললুম, ‘যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগুলি হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি, স্কুল করে দাও!’ আর-একটি কথা বললাম।