মাধ্যম নিউজ ডেস্ক: আজ ২৫ বৈশাখ। বাঙালি তো বটেই, এর পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে সাহিত্যপ্রেমীরা মেতে উঠবেন কবিগুরুর বন্দনায়। কবিতায়, গানে, অনুষ্ঠানে, জীবনী পাঠে- তাঁকে স্মরণ করা হবে দিনভর। তাঁর লেখা গল্প-কবিতা-গান-সাহিত্য-নাটক, এ নিয়ে তো কমবেশি আমরা পরিচিত রয়েছি। তবে ঠিক কেমন ছিল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) জীবন? কেমন পোশাক পড়তেন তিনি? কেমনই বা জীবনযাপন ছিল তাঁর? সে নিয়েই আজকের আমাদের আলোচনা।

জানুন কবিগুরু সম্পর্কে ডজনেরও বেশি অজানা তথ্য

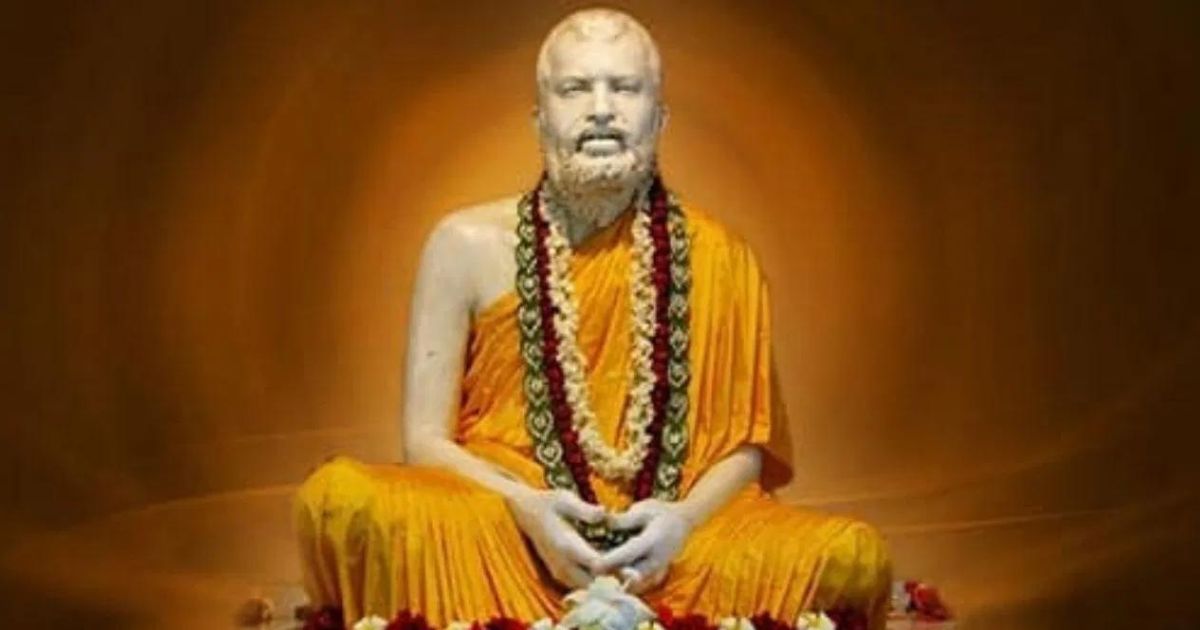

– পোশাক: জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore) যখন বাড়িতে থাকতেন, তখন তিনি বেশিরভাগ সময় পরতেন জোব্বা ধরনের পোশাক। সবসময় তিনি পছন্দ করতেন গেরুয়া বা সাদা রঙের পোশাক। যেকোনও অনুষ্ঠান বা সভা সমিতির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জোব্বার সঙ্গে তিনি পড়তেন সাদা ধুতি। রেশমী উত্তরীয় নেওয়ারও সখ ছিল কবিগুরুর।

– প্রতিদিনের রুটিন: জানা যায়, নিয়ম মেনে প্রতিদিন ভোর চারটেয় শুরু হত তাঁর দিন। ভোরে উঠে স্নান সেরে পুজোয় বসতেন তিনি। এরপর সকাল সাতটা পর্যন্ত চলত লেখার কাজ। এরপরে মাঝখানে টিফিন ব্রেকের পরে ফের তিনি লিখতে বসতেন। বেলা ১১ টা পর্যন্ত চলত লেখার দ্বিতীয় ধাপের কাজ। এরপর দুপুরের ভোজন। দুপুরবেলাতে বই কিংবা যেকোনও ধরনের পত্রিকা পড়েই সময় কাটতো কবিগুরুর (Rabindranath Tagore)। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই তিনি সেরে নিতেন রাতের খাবার।

– অজানা ছদ্মনাম: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভানুসিংহ ছদ্মনাম তো আমাদের সকলেরই পরিচিত। এর পাশাপাশি তিনি আন্নাকালী, পাকড়াশী, অকপটচন্দ্র লস্কর, দিকশুন্য ভট্টাচার্য, ষষ্ঠী চরণ দেব শর্মা প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তাঁর আরও কিছু অজানা ছদ্মনাম হল, নবীন কিশোর শর্মণ, বাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতী কনিষ্ঠা, শ্রীমতী মধ্যমা। চিনের সরকার তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘চু চেন তান’।

– ভরসা হোমিওপ্যাথি: এলোপ্যাথি নয়, জানা যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে বিশ্বাস করতেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore)। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে পছন্দ করতেন তিনি। হেলথ কো-অপারেটিভ তৈরি করে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা ভারতে তিনিই প্রথম চালু করেন বলে জানা যায়।

– অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ: শুধু লেখালেখি নয় নাটকে অভিনয়ও বেশ ভালো করতেন কবিগুরু (Rabindranath Tagore)। জানা যায়, ১৮৭৭ সালে প্রথম অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৬ বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘এমন কর্ম আর করবো না’- এই নাটকে তিনি অলীক বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নিজের লেখা নাটক বাল্মিকী প্রতিভাতেও তিনি অভিনয় করেন।

– বৃক্ষ প্রেমী কবিগুরু: বৃক্ষ প্রেমী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore), এ কথা তো বোঝাই যায় তাঁর তৈরি শান্তিনিকেতনে গেলে। এর পাশাপাশি তাঁর গানে, কবিতায় রয়েছে অসংখ্য উদ্ভিদ আর ফুলের নাম। জানা যায়, তাঁর কাব্যগুলিতে রয়েছে ১০৮টি গাছ ও ফুলের নাম। বেশ কিছু বিদেশি ফুলের বাংলা নামও দিয়েছিলেন তিনি। যথা-অগ্নিশিখা, তারাঝরা, নীলমণিলতা ইত্যাদি।

– ক্রীড়াপ্রমী: খেলাধুলার প্রতিও কবিগুরুর (Rabindranath Tagore) ভালোবাসা ছিল বলে জানা যায়। ১৯১১ সালে মোহনবাগান ব্রিটিশ দলকে হারিয়ে শিল্ড জয় করে। এরপরেই কবিগুরু, ‘দে গোল দে গোল’- এই কবিতা লিখেছিলেন।

-বিজ্ঞাপনে লেখা: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) কাছে বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের লাইন দেওয়ার জন্যও আবেদন আসত। কাজলকালী পণ্যের বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন কবিগুরু। সেখানে রবি ঠাকুর লেখেন, ‘ব্যবহার করে সন্তোষলাভ করেছি এর কালিমা বিদেশি কালির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়’

-নোবেলের টাকায় ব্যাঙ্ক নির্মাণ: এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম নোবেল জয়ী ছিলেন তিনি। জানা যায় নোবেলে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষকদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক তৈরি করেন।

– শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত: ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কবিগুরুর (Rabindranath Tagore) লেখা। এ তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য ছিলেন শ্রীলঙ্কার আনন্দ সীমারানকুল। তাঁর এই শিষ্য গীতবিতানের একটি গানের অনুকরণে তৈরি করেন শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত। যা হল, ‘মাতা শ্রীলঙ্কা নম, নম, নম,নম মাতা সুন্দরী শ্রী বরণী’

– প্রথমে ঠাকুর পদবী ছিল না: জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের প্রাথমিক পদবী ঠাকুর ছিল না, বরং তা ছিল কুশারী। পরবর্তীকালে তাঁরা কলকাতায় এসে ঠাকুর পদবী গ্রহণ করেন।

– কুস্তি ভালোবাসতেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুস্তি খুব ভালবাসতেন বলেই জানা যায়। কুস্তিবিদ্যাও তিনি শিখতেন। তাঁর শিক্ষকের নাম ছিল হীরা সিং।

– আইন পড়া ছেড়ে ফিরে আসেন: জানা যায়, ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর বাবা ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন আইন পড়তে। তবে মাত্র দেড় বছরের মধ্যে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। এছাড়া তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজেও বেশ কিছুদিন পড়াশোনা করেন।

– গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া: জানা যায়, ১৯১২ সালে একবার লন্ডনে ট্রেনে ভ্রমণের সময় তাঁর গীতাঞ্জলির পান্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। বহু খোঁজাখুঁজি পর সেটি না মেলায় কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুলিশে অভিযোগ জানানোর জন্য প্রস্তুত হন। তখনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore) লন্ডনের মেট্রোরেলের নিখোঁজ সামগ্রীর অফিসে গিয়ে খোঁজ করেন তা এবং সৌভাগ্যক্রমে সেটি তিনি খুঁজে পান।

দেশের খবর, দশের খবর, সব খবর, সবার আগে পেতে ফলো করুন আমাদের Whatsapp, Facebook, Twitter, Telegram এবং Google News পেজ।