ড. সুমন চন্দ্র দাস

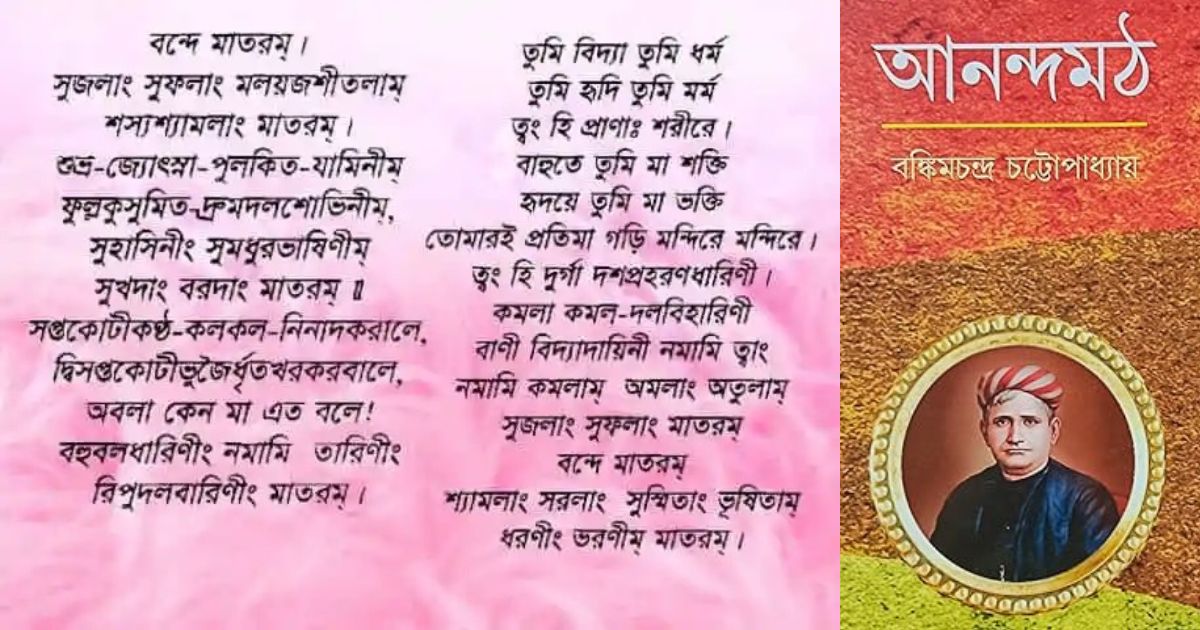

পরাধীন ভারতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ‘বন্দে মাতরম’ গান এক মহামন্ত্র হয়ে উঠেছিল। আজ তার সার্ধশতবর্ষে পদার্পণ যাত্রা। দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে ভারত মায়ের বন্দনাগীত। এই গানেই ব্রিটিশদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল বাঙ্গালি বিপ্লবীরা। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে ভবানন্দ অশ্রুসিক্ত নয়নে মায়ের পরিচয় দিয়েছেন এই মা হলেন দেশমাতৃকা দুর্গা মাতা। মায়ের স্বরূপ খুব স্পষ্ট-জগদ্ধাত্রী রূপে ‘মা যা ছিলেন’, কঙ্কাল মালিনী কালিকারূপিণী ‘মা যা হইয়াছেন’ আর দশভুজা ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী রূপে ‘মা যা হইবেন’। অষ্টমীর দুর্গা মাই হলেই বঙ্গজননী দেশমাতৃকা।

বুকে রক্তে নাচন আনবে

তখন শরৎ কাল, মা দুর্গা মর্তে আসবেন। আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর। নৈহাটির কাঁঠাল পাড়ার বাড়িতে বসে বঙ্কিম চন্দ্র আব্লুস কাঠের টেবিলে বসে লিখেছিলেন এই কালজয়ী গান। পরে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর গানটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশ হয়েছিল। এই গান উপন্যাস আনন্দমঠে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। তবে গানের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন অনেকেই। নবীন সেন বলেছিলেন, “আধা সংস্কৃত এবং আধা বাংলায় জগাখিচুড়ি। যাত্রাগানের মতো।” স্বভাবত বঙ্কিম খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সে কথায়। বঙ্কিম বলেছিলেন, “আচ্ছা ভাই ভাল না লাগলে পড়ো না।” ১৮৯৪ সালে মৃত্যু শোকে শায়িত হয়ে বঙ্কিম নিজের কন্যাকে বলেছিলেন, “একদিন তোরা দেখে নিস আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর পর এই বন্দে মাতরম সারা দেশের মানুষের বুকে রক্তে নাচন আনবে।” আর ঠিক তাই হয়েছিল।

নতুন ধর্মমত

১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের বাংলায় ইলবার্ট বিল নিয়ে বাংলার ছাত্র সামজ আন্দোলন করেছিল। সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি শোনা যায়নি। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসে। সেখানে ‘বন্দে মাতরম’-কে সঙ্গীত হিসবে গাওয়া হয়। এই গান একই ভাবে স্বদেশ মাতৃকা মূর্তি এবং মহামন্ত্র হিসেবে প্রকাশ পায়। ঋষি অরবিন্দ এই গানকে বলেছিলেন, “বন্দে মাতরম কেবল মাত্র গান নয়, এটা হল জাতির প্রাণবায়ু দিয়ে গড়া তার জাগরণী মন্ত্র। এই মন্ত্র কেবল ভারতের নয়, পরন্তু সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার উদ্বোধনী মন্ত্র। নতুন ধর্মমত। The Religion of Partriotism.”

লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মিছিল

১৯০৫ সালের ৭ অগাস্ট সারা বঙ্গ জুড়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশর নিজেদের শাসনকে আরও সুদূর প্রসারী করতে এই কুচক্র করে। প্রতিবাদে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে টাউন হল পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মিছিল হয়। দৃপ্তে কণ্ঠে গাওয়া হয় ‘বন্দে মাতরম’। রাতারাতি এই ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। অরবিন্দ দিয়েছিলেন গানের দেশাত্মবোধক ব্যাখ্যা। তাঁর ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানের স্বরলিপি লিখে দেন। দেশ রাগে গান গান। কলকাতার এপিসি রোডের সাধনা সরকার উদ্যানে প্রথম ত্রিবর্ণ বন্দে মাতরম ও পদ্ম চিহ্ন পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরের বছর জার্মানিতে একই পতাকা উত্তোলন করেন ভিকাজি রুস্তম কামা।

দেশমাতৃকা মুক্তির জয় গান

১৯০৬ সালে ১৪ এপ্রিল বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। নেতার লঞ্চে করে নদীর পারে পৌঁছালে স্থানীয় কর্মীরা ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান। ধীরে ধীরে দেশমাতৃকা মুক্তির জয় গানে পরিণত হয় এই গান। তবে পাল্টা ব্রিটিশ সরকারও এই স্বদেশ মাতার মন্ত্রকে নস্যাৎ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বঙ্গ প্রদেশে আইন করে ওয়ার ক্রাই ঘোষণা করে। বহুবলধারিণী মন্ত্রে উদ্ভাসিত হয় গোটা দেশের মানুষ। ব্রিটিশ পুলিশ ছোট চিত্তরঞ্জনকে ব্যাপক ভাবে লাঠির আঘাত করেছিল। চিত্তরঞ্জন যত বার আঘাত পান ততবার ‘বন্দে মাতরম’ বলে ওঠেন। এই গানের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের তামিল কবি সুব্রাহ্মন্যভারতী ‘বন্দে মাতরম’কে তামিল ভাষায় সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি বঙ্কিমের এই কালজয়ী গানকে বলেছিলেন, “The Great song which has become the national anthem of United India.”

হৃদয় মাতানো আত্মোদ্দীপক গান

১৯০৬ সাল, ১২ সেপ্টেম্বর ড জি এ গিয়াসর্ন টাইম্স্ পত্রিকায় ‘বন্দে মাতরম’ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, “হিন্দুদের কালী নামে ভয়ঙ্করী দেবতা আছে, ধ্বংস ও সংহার রূপিণী, এই কালী ‘বন্দে মাতরম’।” একই পত্রিকায় ১৩ সেপ্টেম্বর স্যার হেনরি গানের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, “ ‘বন্দে মাতরম’ মাতৃভূমির বন্দনা। ইংরেজ নিধন প্রধান নয়।” আবার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত ‘ডন’ পত্রিকায় বলেছেন, “কোন বাঙ্গালির হৃদয় এই দুটি যাদুময় শব্দে দ্রুতবেগে স্পন্দিত হয় না?… হৃদয় মাতানো আত্মোদ্দীপক গান।”

কাশীতে গান গান সরলা দেবী

১৯০৬ সালে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন গোখলে। নিবেদিতা তাঁর ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন। চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে সমন্বয় করান। বাংলায় ‘বন্দে মাতরম’ নিষিদ্ধ হলেও কাশীতে ছিল না। গানের প্রথম দুটি স্তবক গাইলেন সরলা দেবী। কিন্তু গানের আগুনে লালায়িত হয়ে ওঠে গোটা ভারত। পরে সম্পূর্ণ গান গাইতে হয় সরলাদেবীকে। পিয়ানো বাজিয়েছিলেন জ্যোতি দাদা। রাজনৈতিক কর্মসূচি হোক বা সভা-সমিতি এই ‘বন্দে মাতরম’ ধীরে ধীরে মহামমন্ত্রে রূপ নিয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশের লাঠির আঘাতে, বেয়নেটের মুখে, রাইফেলের গুলিতে নিরস্ত্র ভারতীরা ধ্বনি তুলেছে ‘বন্দে মাতরম’। আন্দামানের সেলুলার জেল, বার্মার মান্দালয়, হিজলি, বক্সারে বহুবলধারিণীর মন্ত্র ফুটে উঠেছে।

জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা

১৯৩৭ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের ওয়ার্কিং কমিটিতে জাতীয় সঙ্গীত হিসেব প্রস্তাব গৃহীত হয় বঙ্কিমের গান। যে কমিটি ‘বন্দে মাতরম’-কে গ্রহণ করেছিল তাঁর মধ্যে ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। এই ‘বন্দে মাতরম’ গেয়েই ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, মাস্টারদা সূর্য সেন, মাতঙ্গিনী হাজরা সহ প্রমুখ বিপ্লবীরা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন দেশের জন্য। ‘বন্দে মাতরম’ যে মহামন্ত্র আমাদের মধ্যে দিয়ে গেছেন বঙ্কিম তা আজ দেশের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। তাই সার্ধশতবর্ষে আগামী প্রজন্মের কাছে এই মন্ত্রের গুরুত্ব তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন।

Leave a Reply